雑誌Wedge4月号に掲載された拙稿です。Wedge Infinityにも掲載されました。ぜひご一読ください。オリジナルページ→

https://wedge.ismedia.jp/articles/-/24114

「千疋屋総本店」といえば、高級フルーツ店の代名詞である。店頭に並ぶ贈答用の果物は、最高の品質だが、値段も高い。マスクメロン1個1万5000円、デコポン1個3000円といった値札が並ぶ。

そんな千疋屋を危機が襲ったことがある。1990年代のバブルの崩壊である。高級なものほど売れた時代は幕を閉じた。それまでのギフト依存、法人依存の経営は大打撃を受けた。

そんな最中、1998年に大島博氏は6代目の社長に就任した。千疋屋は代々、大島家の長男が跡を継いできた。大島氏は40歳になったのを機に5代目の父の後を継いだのだ。

「バブルが崩壊して、店もお客様のニーズに合わなくなっていました。ズレを感じていたんです」と社長就任時を振り返る。世の中の声に耳を傾けると、「敷居が高い」「名前は知っているけど店に行ったことはない」、そんな評価が多かった。

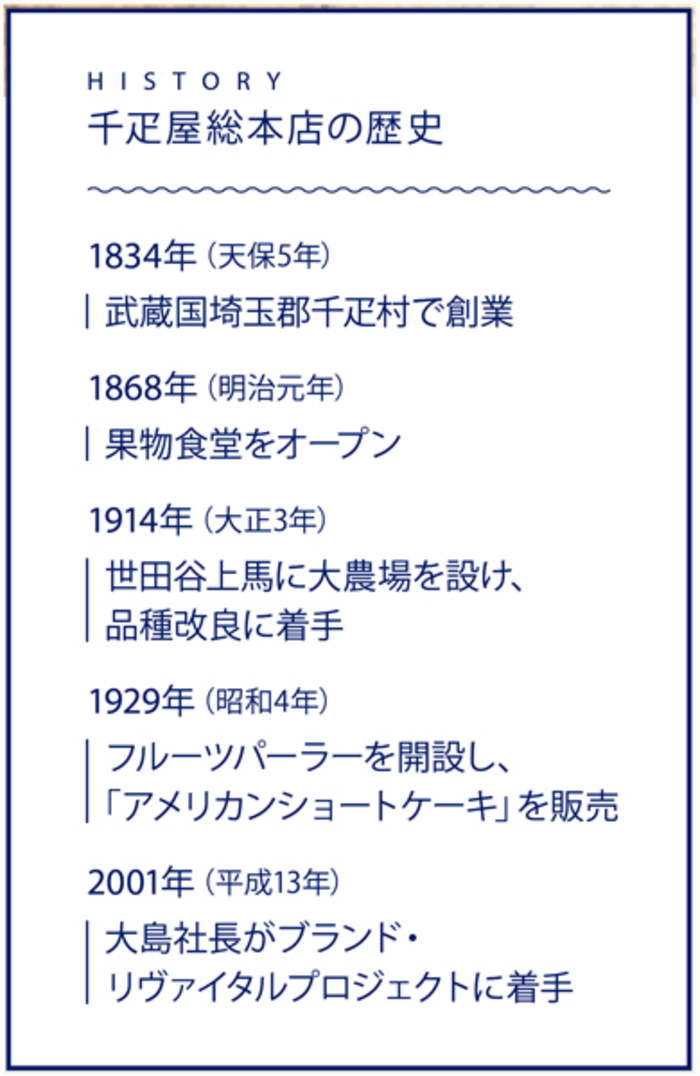

2001年、大島社長は「ブランディング」の見直しに着手した。名付けて「ブランド・リヴァイタルプロジェクト」。顧客ニーズに合ったブランドの再構築を狙ったのだ。

真っ先に行ったのが、顧客への調査だった。その結果、千疋屋の良いところと、変えるべきところが見えてきた。

認知度が高く、高級ブランドとしてのプレステージがあること、顧客ロイヤリティが高いこと。本物志向、本社が日本橋に立地していることなどが「残すべき価値」として浮かび上がった。一方で、問題点も分かった。これまで培ってきた価値観を活用できておらず、若年層の取り込みができずに顧客が高齢化していること、デザイン戦略が不足していること、顧客とのコミュニケーションが下手で、一方的に商品の説明をして押し付けていることなど、古めかしいイメージで時代と乖離があることも明らかになった。大島社長が感じていた通りの結論だった。

実は大島社長は慶應義塾大学を卒業後、ニューヨーク大学とロンドン大学に留学して経営学を学んだ。その時「ブランディング」も学んだが、千疋屋に入って、その重要性を感じていた。

社長として取り組んだブランディングの再構築で、コアに据えたのが「ひとつ上の豊かさ」だった。あえて「高級」という言葉を使うのはやめた。顧客向けのメッセージにはこう書いた。

「私たちは、どこよりも新鮮かつ厳選された果物を中心としながら、お客様の生活に『ひとつ上の豊かさ』を提供するブランドであり続けます」──。

大島社長はロゴ・マークを一新した。千疋屋の頭文字の「S」と、収穫の女神「デーメテール」の横顔をモチーフに意匠化したものだ。明治時代から使ってきた、丸に「疋」の字のマークは、保証書などごく一部を除いて使うのをやめた。当時の幹部は5代目に仕えた人たちだから、反対意見も多かった。それでも大島社長は踏み切った。

「高級」という言葉は封印したものの、高級果物を扱うことに変わりはなかった。そんな中で、若者を含めた幅広い顧客にもっと手の届く存在になるにはどうしたらいいか。

そこで乗り出したのが、生ケーキだった。全国の産地から集まる選りすぐりの高品質な果物を大田市場で買い付けるため、少量のズバ抜けて良いものを揃えるので、リンゴ1つが数千円にもなる。ところが果物を小さく切ってケーキにすれば、数百円で販売することができる。焼き菓子やジャム、フルーツのシロップ漬けなど加工品も広げていった。加工品は製造を業者に委託しているものが多いが、生ケーキは自社で製造している。生ケーキや果物の加工品などを増やすことで、比較的手軽に買える商品のラインナップを充実させたわけだ。

この戦略は大きく当たった。以来、売上高は4、5倍に拡大。今では生フルーツの売上高に占める比率は2割くらいにまで下がっている。売り上げがついてきたこともあり、ロゴ変更への抵抗感は急速に消えていった。

それぞれの代が

直面した危機

千疋屋の創業は天保5年(1834年)。武蔵国埼玉郡千疋村(現・埼玉県越谷市)で槍術の道場を営んでいた大島弁蔵が、道場経営が苦しくなって、千疋村界隈で穫れた農産物を船で江戸に運んで売ったのが始まりとされる。2代目文蔵が高級果物路線に転換、3代目代次郎の時には大きく成長し、日本橋室町に土地を買い洋館を建てた。

「それぞれの代で危機に直面しているんです」と大島社長は語る。2代目の時は江戸の大火で店舗が焼け、3代目は明治維新。それまで幕府御用達だった関係で、宮内庁への出入りが憚(はばか)られた。この時、8店舗にのれん分けして、京橋千疋屋が宮内庁に果物を納めるようになり、危機を乗り切った。ちなみにマスクメロンを日本に持ち込んだのは宮内庁だという。当時は千疋屋も世田谷に自社農園を持ち、メロンを栽培していた。

4代目以降は代次郎を襲名するしきたりになる。4代目の危機は関東大震災と太平洋戦争。震災では総本店のビルも焼け落ちた。再建に合わせてフルーツパーラーを誕生させるが、戦争で直営店はほとんど焼失してしまう。5代目代次郎の危機は冒頭のバブル崩壊だろう。

今は千疋屋総本店の他に、3代目がのれん分けしたうちの京橋千疋屋と銀座千疋屋が残る。それぞれ独立経営で、各社が多店舗化している。そうは言ってもお客にとっては同じ千疋屋。「千疋屋クオリティを守るように、部門ごとに交流会を年に数回持つようにしている」のだという。「同じショートケーキでも味が違うので、千疋屋マニアのお客様はどこのものが好みだ、などとおっしゃいます」と大島社長は笑う。

ブランディングの見直しで力を入れたのが社員教育。果物売り場の従業員は100%正社員だ。果物の知識を身につけなければお客様に説明はできない。販売士などの資格を取るための教材費などを支給、資格を取ると金一封も出す。「志を高く持った社員が千疋屋を支えている」と考えるからだ。

6代目の危機は、今真っ只中の新型コロナだろう。千疋屋の店是には「一 客、二 店、三 己」とある。その原点を見つめ直すことを忘れなければ、必ず今回の危機も乗り切れる、そう大島社長は腹をくくっている。

![Wedge (ウェッジ) 2021年 4月号 [雑誌] Wedge (ウェッジ) 2021年 4月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lZ+Q-CxhL._SL500_.jpg)