プレジデントオンラインに2月24日に掲載された拙稿です。ぜひご一読ください。オリジナルページ→

https://president.jp/articles/-/66860

東京都への転入者は4.7%増

再び東京への「一極集中」が始まったのだろうか。総務省が1月末に発表した2022年の人口移動報告によると、東京都への「転入者数」が43万9787人と、21年の42万167人から1万9620人、率にして4.7%も増えた。

一方「転出者数」は3.1%減っており、転入転出の差である「転入超過数」は3万2590人となった。新型コロナ禍で在宅勤務が普及したことをきっかけに、東京から脱出して地方に移住するのがブームになっていたが、早くもそれが息切れした格好だ。

東京都の「転入者数」は新型コロナウイルスが蔓延した2020年、2021年と2年連続で減少、一方で「転出者数」は増えていた。全体としては転入超過が続いていたものの、新型コロナ禍でそのスピードが大きく鈍化していた。ところが、2022年は再び東京への「集中」が勢い付いてきたということになる。神奈川や千葉などを含めた「東京圏」でみても再び転入超過数が増加に転じている。大阪や名古屋、福岡など「都市部」が人を吸い寄せている。

地方の人口減少はもはや壊滅的になっている

もちろん、「都市」への人口集中は今に始まったことではない。総務省の統計によると、1955年時点で三大都市圏に住んでいた人は37.2%、その他の「都市部」を合わせても56.1%に過ぎず、国民の半分ほどは農村に住んでいた。それが高度経済成長期に入って、企業の人手不足を補う形で農村部から都市部へと急速に人は移った。給与収入が得られる「会社仕事」を求めて都市部へと人が集まったわけだ。1975年には都市人口は75.9%に達したとされ、世界有数の人口都市集中国家になった。

「東京への過度な一極集中を是正していきます」。岸田文雄首相は国会答弁でそう語っている。年初の施政方針演説でも「地方創生を進め、地方が元気になること。それが日本経済再生の源です」と述べていた。だが、現実は地方は元気になるどころか、人口減少はもはや壊滅的だ。

例えば、人口減少県としてしばしば取り上げられる秋田県の場合、1998年まで120万人の人口がいたが、2009年には110万人を割り込み、2017年には100万人を切った。2022年10月時点では93万人を下回った。まさに人口減少はつるべ落としだ。

山間部の集落では互助の仕組みも消滅した

一方で、「秋田市」に住む人の割合は1998年の26.2%から2022年には32.5%に上昇、能代市など他の「市」部に住む人の割合は90.9%に達している。もちろん、市域の拡大なども要因のひとつだが、人口が激減している地方の中でも都市部への集中が進んでいる。

「もはや毎月の寄り合いもできなくなりました」と岐阜県の山間部にある集落の古老が話す。この集落では毎月1度、家々から人が集まって、飲食しながら話をするのが習わしだったが、人口減少と高齢化でそれができなくなったというのだ。全国各地にある「無尽講」や「頼母子講」と言われる互助組織の名残りだろう。

集落の共同作業や、資金融通を住民同士が助け合うことで行ってきたコミュニティーの核である。自治体による住民支援など無かった時代の集落自立の仕組みだったと言える。もはや、地域の問題を住民自らが解決していくための「人手」がいなくなったのだ。また、そうした互助が当たり前という文化もすっかり消えた。

移住者向けの「田舎に住む7つの心得」

「都会風を吹かさないよう心掛けてください」

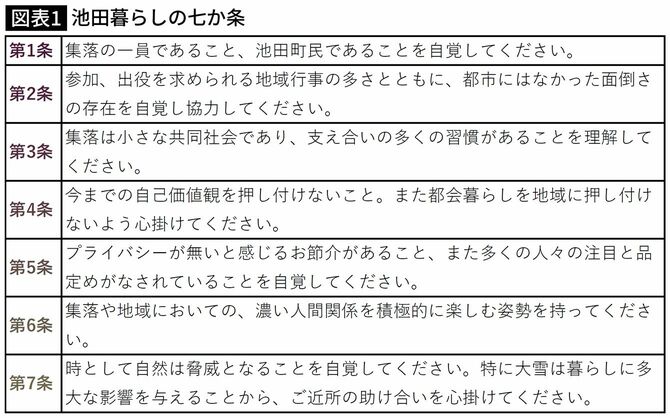

福井県池田町の広報誌に掲載された「池田暮らしの七か条」がネット上で大きな話題になった。「池田区長会」という自治組織がまとめたもので、移住者向けの「心得」が記されていた。中にはこんな文章がある。

「今までの自己価値観を押しつけないこと。また都会暮らしを地域に押しつけないよう心掛けてください。これまでの都市暮らしと違うからといって都会風を吹かさないように」

「プライバシーがないと感じるお節介があること、また多くの人々の注目と品定めがなされていることを自覚してください。どんな人か、何をする人か、品定めされることは自然です」

「池田町の風景や生活環境の保全、祭りなどの文化の保存は、共同作業によって支えられているので、参加協力ください。『面倒だ』『うっとおしい』と思う方は、池田暮らしは難しい」

池田町は人口約2300人。毎年20人ほどが県内外から移住してくるという。区長というのは地域の世話役で、代々地域に住む「旧住民」の代表格。決して町議会など住民の代表というわけではない。ただし、代々のコミュニティー文化を何とか維持したいと考えているのだろう。やむに止まれず声を上げたと見ることもできる。しかし、「移住者」や若い住民からすると、とんでもない押しつけに感じるに違いない。

田舎暮らしは「家」を構えて終わりではない

こうした意識のギャップは多かれ少なかれ、どの地方にもある。人口減少に悩む自治体は、必死に「移住促進」を掲げている。コミュニティーを何とか維持し、消滅させないためには人口増が何としても必要だというわけだ。

だが、移住しようとするとそこには大きな壁がある。住民ならば水路の掃除などの共同作業に参加するのは当たり前という文化に、戸惑いを覚える移住者は少なくない。

新型コロナウイルスの蔓延で、在宅勤務が当たり前にできるようになった。働く際に「場所」の制約から解放されたと言ってもいい。「Zoom」や「Meet」などオンライン・ツールの一般化で、「田舎暮らし」を始める人が一気に増えた。ところが、2年ほどたって、「住む」というのは自分の「家」を構えるだけでなく、「地域」のコミュニティーに入ることなのだ、と改めて気が付いた、そんな人が増えている。田舎でもともとのコミュニティーのルールが残っているところに「入る」のはたやすいことではない、と感じているわけだ。

東京一極集中、あるいは都会回帰が再び始まった背景には、そんな「田舎暮らし」の生きにくさがあるのは間違いない。

リモート拠点では産業は根付かない

もちろん、そうした文化の壁だけではない。在宅勤務の普及は、「地方には仕事がない」というこれまで最大の問題に穴を開けた。東京の企業が雇った社員が、地方にあるサテライトオフィス、もしくは自宅で仕事をする。ソフトウエア開発や、デザインなどデジタル系の仕事では、物理的に都会に集まる必然性が大きく低下した。

だが、その地域に産業が生まれるわけではなく、法人税収もほとんど増えない。都会のリモート拠点というのは本来入り口で、その地域に企業なり産業が根付いていくことが重要だが、新型コロナ禍の地方移住は短期のブームに終わってしまった感じだ。

政府は「地域おこし協力隊」など若者が地方で活躍するきっかけ作りに力を入れている。一定期間、人件費を公費負担し、家もほとんどタダで住めることで、生活のスタートアップはできるようになった。ところが、その地域に定着できるかとなると、結局は仕事がない、というのがネックになる。若者の多くが一定年限を過ごして都会に帰っていく。

国への財政依存から自立しなくてはいけない

その壁も突破して、若い移住者が地域に定着したとして、次にぶち当たるのは「子どもの教育」だ。過疎地域でも、小学校、中学校までは何とか維持している自治体が多いが、高校となると何時間も離れた都会に出ていかなければならない、という現実にぶち当たる。

移住者である父母は、子どもが中学に進学する頃になると、進学する高校や大学を考えて、都会に戻る選択を考え始める。本土から離れれば島嶼部などはこの傾向が圧倒的に強い。

地方への移住を促進するには、教育インフラの整備が不可欠だ。都会よりも良い教育が受けさせられ、子どもの将来にプラスになると思われなければ、田舎暮らしは一時の趣味で終わってしまう。東京に行けば、教育も充実し、仕事もある、というのが現実だ。それを「打破」するには、東京を上回る「良さ」を作り上げる必要がある。

そのために必要なのは、地域の「自立」だろう。国や県に頼らずに、自分たちで魅力ある生活ができ、魅力ある教育が受けられ、人生を豊かにできる仕組みを作り上げることだ。そうした自立する気概を持つことを支援する仕組みを国も考えるべきだ。

ほとんどの自治体が地方交付税交付金を国からもらい、財政的に国に依存している。かつて人口増加時代は、「均衡ある国土の発展」が国の役割だった。いわば弱者を救う「護送船団」である。しかし、一定の豊かさが実現できた今、創意工夫を自らの手で行い、自立する地域こそ応援していくべきだろう。